農地の売却方法を徹底解説。農地を宅地にして売る手続きは?

農地を売却する際は、農地法による規制があり、手続きに手間がかかります。また、そもそもの需要が低いため、一般的には売却が難しいといわれています。

売却方法には、以下2つの選択肢があります。

- 農地を農地のまま売る

- 農地を宅地などにして売る

農地を宅地にしてから売ることで購入者の候補を増やせますが、複雑な手続きが必要なため注意が必要です。

今回は、農地に関する基礎知識から具体的な売却方法まで徹底的に解説します。

もくじ

農地に関する基礎知識

農地を保有している方は、利用や処分に関する規制の基本的な内容を理解しておきましょう。

農地の概要

土地の登記簿謄本には、地目として「その土地の用途」が記載されています。不動産登記法に基づいて、登記官が総合的かつ客観的にその土地の利用状況などによって判断して認定されます。

地目は、主に以下の5つに分類されています。

- 宅地

- 雑種地

- 田

- 畑

- 山林

地目によって、固定資産税や相続税の課税額などが違います。田・畑などの農地は基本的に税率が安く設定されています。また、農地法や都市計画法で土地の所有権移転や住宅の建築などに制限があります。

なお、農地法による規制の対象は地目によらず、実際の利用形態が農地であるかどうかで判断されるという点に注意が必要です。

なお、耕作放棄地や休耕地は農地とみなされますが、自宅の庭などで行われる家庭菜園については規制の対象外です。

農地法により売買や転用が制限されている

田・畑などの農地を売買・賃借することや農地以外へ転用することは農地法で規制されています。

農地法とは

農業を営むには広大な土地が必要なため、維持するだけで一定のコストがかかります。

建物を建てる宅地の場合は、小規模であってもある程度価値があるため、農地を宅地に転用することで大きな利益を得られる可能性があります。

しかし農地が自由に売買されたり、宅地などに転用されたりすると、国の食料自給率などに影響しかねません。国としては農業従事者の権利を守り、農業生産を促進したり、国民に安定した食料供給を行う必要があります。

そのため農地法では、以下の内容について一定の制限を設けています。

- 第3条

- 農地の売買による所有権移転

- 第4条と第5条

- 転売を目的とした宅地への転用

この法律は(中略)耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

制限の内容

農地法では、農地を購入したり賃借できるのは、市町村の農業委員会の許可を受けた農業従事者のみと定められています。農業委員会の許可を受けずに売買取引を行った場合、その契約は無効になります。

そのため、通常の不動産売買のように売り出しても、購入希望者が農業従事者として許可を得ていないため契約ができません。

また、これから農業を始めようとする方であっても、許可を得ずに農地を買って農家になるということはできません。

ちなみに、農地の所有権移転であってもこの規制を受けない例外が以下の3つあります。

- 相続による取得

- 国や都道府県による取得

- 土地収用法による取得

農地を売却する方法は2つある

一般的な不動産の売買は、買主から売主へ買い付け申込書を提出します。その内容に売主が合意すれば、後日売買契約書に双方が署名捺印して契約が成立します。

しかし農地の所有権移転の場合は、契約を交わす前に、双方の合意内容に基づいて市町村の農業委員会事務局に農地を売却したい旨の申請を行う必要があります。

具体的には、農地を売却する方法は2つあり、それぞれ以下のような違いがあります。

| 方法 | 農地のまま売却する | 宅地にしてから売却する |

|---|---|---|

| 原則の許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事または指定市町村長 |

| 申請先 | 農業委員会 | |

| 買主 | 農業従事者のみ | 農業をしない人でも購入可 |

農地を農地のまま売却するほうが、農業委員会の許可はスムーズにおりやすいです。

しかし、宅地にすれば、農業をしない人も購入できるため、購入者の候補が増えるメリットがあります。

方法1:農地のまま売却する

相続によって取得した農地を手放したいときや、離農によって農地を手放したいときは、具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか。

ここでは、農地を農地のまま売却する際の具体的な手続きについて解説します。

農業委員会へ申請して許可を得る

農地法第3条の規定により、農地を農地のまま利用する人に売却する場合、農業委員会の許可を得る必要があります。

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

申請書に記載する内容は以下のとおりです。

- 譲渡人(現所有者)の氏名と住所

- 譲受人(新たな所有者)の氏名と住所

- 対象となる農地の情報(所在地・面積・現況)

- 新たな所有者の農業体制(所有機械の有無・作付け予定の作物・農業従事者)

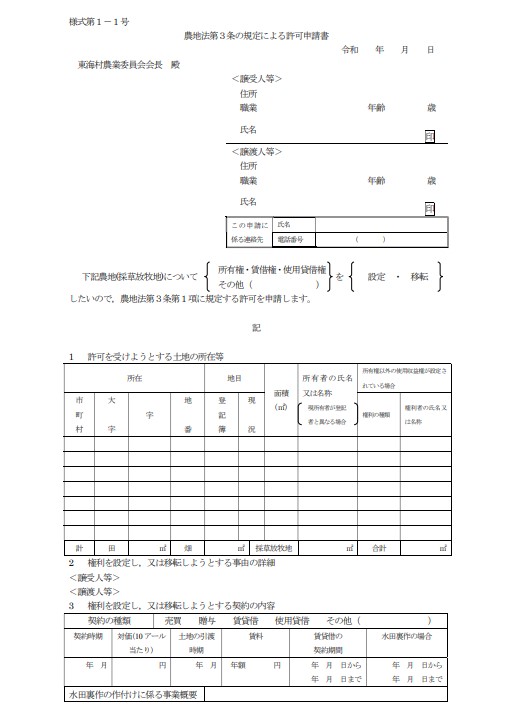

農業委員会によって違いますが、実際の申請書は以下のようになっています。

農地法第3条許可申請書

また、申請に必要な添付書類には、下記のようなものがあります。

- 土地登記事項証明書

- 測量図

- 位置図

- 周辺見取り図

これらは、法務局の窓口で取得できますが、郵送やオンラインでの申請もできます。詳しくは、法務局「登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方」を確認してみましょう。

なお、新たな所有者が新規就農者や農業生産法人の場合は、市町村ごとに別途書類が必要になる場合があります。

事務局に申請書と必要書類を提出すると、農業委員会で申請内容が協議されます。申請から許可までにかかる期間は、約2〜3カ月です。

許可を得ないと罰金が科せられるおそれが

農地法では、農地の自由な売買や転用を規制していますが、これらの規制に違反すると厳しい罰則規定があります。

たとえば、権利移動(売買)をしているのに農業委員会の許可を受けていない場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。懲役刑など、非常に重い罰則を受けるおそれもあることを覚えておきましょう。

方法2:宅地にしてから売却する

農地を宅地に転用する場合は、都道府県知事または指定市町村長の許可が必要です。指定市町村は、農林水産大臣から開発許可権限を受けた市町村です。

2つの規制に注意する

農地を宅地に転用して売却したい方は、ここで紹介する2つの規制に注意しましょう。

農地法第4条による転用の規制

農地を農地のまま所有権移転したい場合の申請先は農業委員会ですが、農地を宅地などに転用したい場合の申請先は都道府県知事あるいは指定市町村長です。

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

ただし、市街化区域内にある農地については、農業委員会へ届け出るのみでよいケースもあります。

都道府県知事または指定市町村長の許可を得ないまま、農地を埋め立てたり建物を建てたりといった転用をしてしまうと、解体や撤去といった原状回復命令などの厳しい行政処分を受けるおそれがあります。

農地法第5条による転用と権利移動の規制

農地を転用する場合だけでなく、農地を宅地に転用して所有権移転するという場合には、買主側にも注意が必要です。

農地法第5条では、農地を宅地に転用した状態の土地を購入し、住宅を建築したい場合は、都道府県知事の許可を受ける必要があると定めています。

つまり、もともと農地であった宅地を買って住宅を建てたい場合は、買主が都道府県知事の許可を得る必要があるのです。

そのため、売却する際には重要事項説明書でその旨を告知しなければなりません。

また、都道府県知事などの許可を受けずに転用や売買を行った場合は、その契約は無効になります。

ただし、市街化区域内にある農地については、農業委員会へ届け出ればよいことになっています。

農業委員会へ申請する

転用や転用後の権利移動に関しても申請は農業委員会に行い、都道府県知事または指定市町村長に許可を得ます。

申請書に記載する内容は以下のとおりです。

- 譲渡人(現所有者)の氏名と住所

- 譲受人(新たな所有者)の氏名と住所

- 対象となる農地の情報(所在地・面積・現況)

- 転用目的・計画

また、申請に必要な添付書類には、下記のようなものがあります。

- 土地登記事項証明書

- 測量図

- 位置図

- 周辺見取り図

- 転用するための事業計画書や資金証明

農地を農地のまま権利移動するケースと比較すると、転用後の事業計画や資金の証明などが必要です。

事務局に申請書と必要書類を提出すると、いったん農業委員会で申請内容が協議されます。

その後、都道府県知事または指定市町村長に問題点などを報告し、その内容に基づいて都道府県知事または指定市町村長が許可するかどうかを決定します。

申請から許可の決定までにかかる期間については、農地のまま売却する場合と大きな差はなく、約2〜3カ月です。

【補足】農業振興地域に土地がある場合

農振とは農業振興地域の略称で、農地の中でも特に保護されている地域のことを指します。

売却したい農地が農業振興地域にある場合、農振の指定を除外する申請をしなければなりません。

また、農振除外申請の受付期間は半年に一度など機会が少なく、申請から許可の可否の決定までに約1〜2年の期間を要する可能性があります。また、申請しても必ずしも許可が下りるとは限りません。

農地売却を成功させるコツ

農地を売却する場合は、農地法によってさまざまな制限があり、手続きも煩雑です。そのため、土地売却の中でも特に農地の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。

まずは、一括査定サイトの「リビンマッチ」を活用しましょう。リビンマッチは、簡単な入力のみで複数の不動産会社から査定結果を受け取れる完全無料のサービスです。査定価格やその根拠を比較できるだけでなく、多くの専門家から意見をもらえるため、扱いに困っている農地を今後どうするのかをより具体的に検討できます。

リビンマッチを利用する際は、必ず農地であることを明記しましょう。広さや現況など物件の状態をできるだけ詳しく記載しておくと、実際に売れる価格との誤差を防ぐことができます。

農地の売却に関するよくある質問

- 農地を農地のまま売る場合と宅地にして売る場合の違いは?

- 農地のままの場合、農業委員会の許可は比較的下りやすいですが、買主は農業従事者のみです。宅地にする場合は、農業をしない人も購入できるため、購入者の候補が増えます。しかし、転用の許可が必要なため注意が必要です。

- 農地を宅地にして売る手続きの注意点は?

- 申請に必要な添付書類として、転用後の事業計画や資金の証明などが必要です。また、農業振興地域(農振)の場合は、指定解除の申請が必要なため、約1~2年の期間を要する可能性があります。

関連記事

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

編集してください:リビンマッチでは不動産売却や賃貸管理、土地活用をはじめとする不動産取引をサポートするサービスを提供しています。また、複雑な不動産取引をわかりやすく解説し、利用者が安心してサービスを利用できるように努めています。不動産取引でわからないこと、不安を感じていることがあれば、ぜひリビンマッチをご利用ください。

コンテンツの引用ルール運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (133) 戸建て売却 (107) 注意点 (102) アパート/マンション経営 (61) メリットとデメリット (55) 価格 (54) 税金 (52) 不動産会社 (51) 基礎知識 (50) コツ (49) 相続 (47) 土地売却 (44) ローン (42) 費用 (41) マンション管理 (41) アパート管理 (40) 住み替え・買い替え (39) 手順 (29) 売買契約 (29) トラブル (28) 相場 (27) 査定 (24) リスク (23) ポイント (23) タイミング (22) 一括査定サイト (21) 建築 (20) インタビュー (19) 空き家 (19) 確定申告 (17) 移住 (16) 譲渡所得・損失 (14) 控除 (14) 書類 (13) 賃貸併用住宅 (13) 仲介手数料 (12) 競売 (12) 期間 (12) 媒介契約 (11) 共有持分 (11) 利回り (10) 種類 (9) 抵当権 (9) リフォーム (9) 保険 (7) 空室対策 (6) 登記 (6) 資格 (5) 工法 (5) 選び方 (5) 節税・減税 (5) 不動産投資 (1) 資金調達 (1) 老後 (1) 生活保護 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用する際は、引用元が「リビンマッチ」であることを明記してください。

引用ルールについて